WWW.EFTCENTER.CN

EFT INTERNATIONAL CERTIFICATION CENTER CHINA

EFT国际认证中心

f.EFT在亚洲的发展

格林伯格退休之后,致力于在全球各地推广EFT。他很喜欢教学,回想起15岁的时候,他在家里聚集了一班同学,帮助他们补习数学。他很喜欢把复杂的东西搞清楚了以后,用简单的原则帮助大家理解。15岁时帮助同学补习数学的快乐依稀在目,如今他把人类复杂的情绪搞清楚了,也非常享受帮助人们理解自己、帮助人们改变的EFT培训与督导。

2004年起,格林伯格在香港开展对华人心理治疗师的EFT连续培训项目,因为香港是英语通用的地区,同时,香港的粤菜吸引着大师。十年之后,香港地区认证了四位EFT培训师与督导,格林伯格觉得他在香港的工作后继有人了,他就放下香港,开始其他地区的拓荒工作。新加坡是亚洲第二个开展EFT认证培训的地点,也还是因为英语之便,不需要翻译。这两个地方的EFT治疗师,也成为祝福中国地区开展EFT认证培训的天使。

2013年9月,格林伯格应邀来到上海与北京,开始了国内第一次的EFT认证培训,笔者是他的翻译。五天的初阶课程下来,学员对EFT惊艳,但大师那一次的培训后却意兴阑珊。原因很多,其一,格林伯格结发45年的妻子,在前一年因车祸意外而去世,这对他是极大的打击。记得他第一次到上海来授课的时候,虽然带着香港和新加坡来的两位助教陪他,但课堂上举例的时候,他还是忍不住说到他的心情,早上起来非常抑郁、悲伤,想到自己一个人孤孤单单地被困在遥远中国的一个小酒店里面,周围没有好吃的餐厅,学员的专业经验不够(那一次上课的学员很多都不是专业心理咨询师),他感到特别地孤单和忧伤。也决定短时间内不再到中国授课,他认为中国的心理咨询师们还没预备好接受这个专业的培训。

笔者在2013年被EFT惊艳之后,就决定继续跟随大师学习。他既然不愿意来中国,笔者就跟着他到离中国最近的地方学习。当时他只在新加坡开课,于是,在2013到2015年间,笔者三次到新加坡学习,两次到多伦多,参加督导班和EFT伴侣治疗,完成了EFT的认证培训,也取得格林伯格的信任,愿意继续到中国来授课。

2015年开始,EFT认证系列培训在上海重新启动,格林伯格多次来到上海,更在2018年亲自认证了中国的第一批EFT初级心理咨询师,并开始为他们开设每月两次的团体督导,认真培育中国的EFT治疗师。同年,北京大学心理咨询中心邀请格林伯格为高校的心理咨询师们展开EFT在北京的第一次认证培训,格林伯格特别希望中国高校从事科研的心理咨询师中也有人愿意继承其衣钵,为EFT的实证研究继续前行,所以他对北京大学心理咨询中心这一届的培训寄以厚望,连续两年来到北京,希望能够吸引愿意长期委身于EFT研究的学者专家。接着,他又开展日本东京、韩国首尔的EFT培训,继续亚洲的拓荒之旅,希望把EFT的技术带到全世界各地。

2015年,格林伯格70岁的时候,他与艾略特(Robert Elliott)、华生(Jeanne Watson)和高德曼(Rhonda Goldman)四位董事成立了isEFT (International Society of EFT)-EFT国际学会,并在荷兰开始了第一届isEFT国际大会,期间恰逢格林伯格的生日,70余位来自世界各地的EFT培训师与培训中心负责人齐聚一堂,感觉更像是一个家庭而非学会。格林伯格与世界各地的培训师都私交甚笃,因为他们都是他亲自督导训练的,他相信一个EFT治疗师要成长为一个培训师,至少需要6~10年的时间,治疗师本人的议题被修通,对过程体验与情绪的觉察成为自然的能力,对个案的关注与怜悯成为自然的流露,最后,其实都是人格与性格的调整而非技术的督导。

B.EFT理论与脑神经科学研究结果不谋而合

格林伯格在2012年总结了情绪聚焦治疗临床实践的四项重要发现,其结果与脑神经科学的研究结果不谋而合。我们用一个案例来说明这四项研究结果。

1.情绪影响了记忆、想法、决定和叙事结构(Bower,1981, Damasio 1999, Forgas, 2000)

情绪是有持续性的,像一副有色眼镜。此刻的情绪会影响下一秒的心情,也影响我们的想法、决定、和对自己生命故事的构建。举例来说,丈夫今天工作非常不顺利,被老板批评了,自信心受挫、心情郁闷,好希望回家后可以得到妻子的安慰;没想到回家时看见妻子正在追剧,一点都没关注到老公神色有异。此时丈夫心里一沉,更觉得孤单悲伤,“妻子从来都不关心我!” 负面情绪加强了。如果这位男士从小就经常感到被忽略、被抛弃的孤单和忧伤,此时就会更让自己坠入那个无助无望的深渊,一个人回到卧室,躺在床上,告诉自己:“这个世界没有人会关心我的,这个情况永远不会改变,没有希望的。” 这样的想法会让他更加绝望、陷入抑郁。

相反地,如果丈夫今天在公司得到了升迁或表扬,回家时是兴高采烈的,即使看到妻子在追剧,也不会感到寂寞孤单,不会想到自己如此失败,不会认为妻子对自己没兴趣。所以,我们此刻的情绪会影响我们如何感受下一刻的事件。正面的情绪能带来抗挫能力,负面的则雪上加霜。

2.对身体感受到的情绪体验的觉察和象征化表达,会对情绪唤醒程度起到缓解作用。分辨情绪也能起到调节与安抚的作用(Barrett, 2014 )。

EFT与其他各学派都同意,帮助来访者觉察情绪体验,并且用文字、语言、音乐、画画、舞蹈或者其他象征化(symbolization)的方式表达出来,就可以调节来访者的情绪,得到安抚的效果。接着前面的例子,如果这位心情不好的老公,觉察到自己需要妻子的安慰,而能够对妻子说:“亲爱的,我心情不好,需要跟你聊聊。”然后妻子能够放下手边正在做的事情,听他讲讲今天的不开心事情前因后果,丈夫的不愉快就会得到舒缓。如果妻子没空,他打个电话找朋友抱怨一番,也会有帮助。

EFT在情绪工作上更进一步,治疗师需要帮助个案分辨(differentiate)情绪。当个案觉得委屈的时候,我们知道委屈是结合伤心和愤怒的复杂情绪,治疗师需要帮助个案分别把伤心和愤怒都表达出来。嫉妒是羞愧和愤怒的综合体,我们会帮助个案细化地区分,并梳理自己的内在。情绪有时像是一团打了结的毛线球,混乱纠结,说不清楚,只是难受。EFT治疗师引导来访者分辨情绪的过程有如先拉出最明显的红色毛线来,把它卷起来放在一边,再看看接下来那一条最松动,又把黄色的毛线抽出来卷成一卷放在旁边,就这样每一个颜色都是一种情绪,我们最终会让这一团毛线球松动了,更有空间了,最后整理成几个颜色的毛线球,不再纠缠。当每一种情绪都被觉察、用语言表达、并且区分之后,存在大脑里面,情绪被调节了,来访者清楚地知道自己到底怎么了?需要什么?该采取什么行动来满足自己的需求?这就是从情绪到认知的过程。

3.情绪可以改变情绪(Davidson 2000; Tugade&Fredrickson, 2004; Pascual-Leone, 2018)

情绪可以改变情绪,这是EFT的核心要义。EFT不仅研究情绪,更重要的是研究人类改变的过程,我们发现,用情绪来改变情绪是最持久有效的干预方式。斯宾诺沙(Spinoza)说过,情绪是不能被改变的,除非遇到另一种比它更强烈的相反情绪。举例来说,愤怒可以改变害怕。假设孩子在学校被欺负了,面对欺凌的一方,孩子是害怕的,退缩的,想要躲、要逃的。被欺负的孩子通常是受到一些限制,比如说家庭教育是不许动手的,所以虽然被侵犯了很生气,也不能还手,只好受委屈;或者自信心比较低的,根本不敢生气,觉得被欺负是自己的懦弱、无能,只能闪躲。两者的共同点都是不可以表达愤怒。在治疗中,我们让孩子体验到受欺凌时内心真实的感受和需求,在感受到需求的时候(例如,我需要被尊重,我需要有空间、有选择),孩子的自尊自信就会出现(我是值得被尊重的),对于侵犯他的自尊就会产生被冒犯的自我保护,这是一种有力量的“义怒”(正当的愤怒,assertive anger)。当孩子感受到愤怒的时候,那是一种向前冲的力量,融合原来恐惧造成的向后缩的行动倾向,其结果是他能够不卑不亢地面对欺凌者,如果他们继续过分,他会动手保护自己的界线。原先恐惧的情绪因为经历了表达愤怒的情绪而被中和了,后来再想起或面对欺凌事件的时候,感受到的是“我是值得被尊重的,我是有力量的,我要保护我自己。”

有人听到EFT用愤怒来改变恐惧,会担心是不是把来访者教坏了,从恐惧的、退缩的受害者变成愤怒、攻击的加害者?我们用一个色彩的比喻来解释这个理论。如果恐惧是蓝色的,愤怒是黄色的,我们在出现蓝色的时候,唤起愤怒,就好像在调色盘上加上了黄色,蓝色与黄色中和的结果会变成绿色,而非原来的颜色。绿色就是前面所说的,可以不卑不亢地面对欺凌自己的人,感觉自己是有价值的,不应该被欺负的,会站起来为自己说话,必要的时候也可以想办法保护自己。所以,是用一种新的情绪去融入旧的情绪,并转化形成一个新的情绪状态,而非用一种情绪去代替旧的情绪。

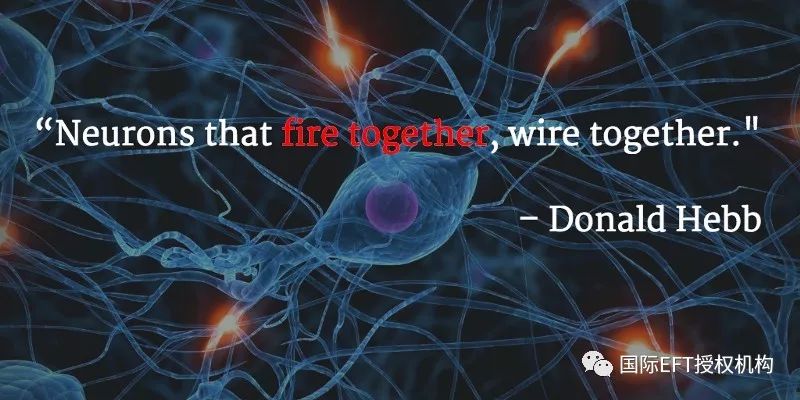

从脑神经科学的观点来看,一起发射的神经元会连成一个网络(Neurons that fire together wire together)。从前面对欺凌者,只有恐惧的神经元被唤起,经过治疗中的体验,不仅唤起恐惧,也唤起了愤怒,这两种情绪的神经网络已经结合在一起了,下次遇到欺凌者时,两个网络是同时唤起的,所以这个人的感觉就改变了,不是害怕,也不是愤怒,而是二者中和之后的自信与平静。在自信与平静状态下,如果挑衅加剧,健康的愤怒会被唤起,孩子会开始还击保护自己。如果有了成功的经验,这个创伤就完全被扭转过来了。

用相反的情绪可以改变让人生病的情绪这个理论在中国古代的医术里早已存在。《黄帝内经》里的情志相胜疗法指出“怒伤肝,悲胜怒“;“喜伤心,恐胜喜”;“思伤脾,怒胜思”;“忧伤肺,喜胜忧”;“恐伤肾,思胜恐”;这是医生有意识地运用一种或多种情志刺激,以消除患者的病态情志,从而治疗因情绪或想法而引起的某些心身疾病的一种心理疗法 。古人发现的原理与今人的实证研究结果互相印证,格林伯格对于如何一步一步用情绪来改变情绪提出了具体操作的模型与步骤。

4.情绪通过重新整合,可以改变记忆(Lane, Ryan, Nadel, & Greenberg, 2015)

脑神经科学研究发现,原来记忆不是固定的,而是可以被改变的。当过去的记忆被唤起之后,如果来访者有一个新的体验,不论是来自治疗师的,还是自我内在新的觉察,这些新的元素会改变旧的记忆,储存回去的时候,旧记忆已经被更新了。举例来说,来访者有一个暴力倾向的父亲,每次想到童年与父亲相处的记忆,都是恐惧战兢的,但是在治疗室中重新回到这个记忆的时候,旁边多了治疗师温暖的同在与共情理解的陪伴,储存回去的记忆已经没有原先那么恐怖了。下次治疗时,再唤起这个记忆的时候,来访者就比较能够承受当时的情绪了。随着治疗的进展,来访者的自尊自信在提高,对情绪的体验在加深,有一天他开始能够对父亲表达他的需要了,他可以捍卫自己的权利了,这种有力量的感觉又加入了这个记忆中。下一次再唤起这个记忆的时候,是严厉的父亲+温暖共情的治疗师陪伴+有力量的自己三部分一起出现了。每一次增加的新体验都在改变这个记忆,让它变得更可控、更安全。

从这些研究结果,我们可以总结出EFT的治疗目标有两个:

(1)辩证地(dialectically)建构体验过程

EFT主要是研究人是如何改变的,所以改变的理论很重要。我们的研究发现,唤起情绪,在体验中进行反思,是促成改变最主要的体验过程。所以我们治疗的途径是唤起情绪、表达情绪、反思过程,最后改变生命叙事,是先唤起情绪体验再进行认知反思与改变叙事,是一个情绪体验与认知两方面对话互动的过程,互相辩证建构新的生命叙事的一个过程。(详见第二章)

人生就是一个对自己的各种感受赋予意义的体验过程。所以我们在治疗中帮助来访者对他们自身的各种感受赋予意义,这是EFT治疗的总目标。

格林伯格提出了与改变有关的六个基本体验过程:

1.觉察情绪、

2.表达情绪、

3.调节情绪、

4.反思情绪、

5.用情绪转化情绪、以及,

6.与他人之间有矫正性的情绪体验。

这是六个促成改变的基本原则。

(2)改变自动化的情绪基模 (EmotionScheme)

我们痛苦的来源是内心有一些僵化的情绪基模,针对环境中的刺激,经常做出快速的、自动化的情绪反应,明知道是不健康、不合宜、有破坏性的,但是却无法改变。这种长久以来的“核心痛苦”(CorePain),EFT称之为“原发非适应性情绪“(详见第二章)。

通过与情绪的工作,在治疗中唤起过去长期痛苦的记忆,加入一些新的元素,不论是来自治疗师的矫正性情绪体验,还是来访者自发的自我疼惜或义怒,使得过去的记忆开始松动、改变,来访者越来越有心理弹性(resilience)、抗挫能力越来越高,想起这件事的时候,情绪是可以自我调节的,他可以作自己情绪的主人,而非情绪作他的主人。情绪基模的内容也就开始因为新增元素而改变了。

在EFT之前,很多流派似乎都同意,并总结出一个关键的改变过程—就是把潜意识意识化,他们认为过去不清楚的事情现在终于明白为什么了,人就可以改变。意思是改变认知,人就会改变了。格林伯格认为这是过于笼统和过于简化的说法。心理治疗是一个复杂的过程,这样说是对的,但是只有在某些特定情况下是对的。EFT是一个对于“改变是如何发生”做过最多研究的治疗方法。我们聚焦的,不是去发现创伤的原因或痛苦的来源,而是如何转化这个痛苦,如何帮助来访者从这个痛苦中走出来。所以,不是对事情增加了观点与角度(这是只有认知的改变),而是在提取记忆、唤起情绪、重回创伤现场体验的时候,通过体验性的干预,加入了新的经验、唤起了新的情感,产生了新的神经联线,储存的记忆不一样了,脑神经网络不一样了,这个人就真的不一样了。

僵化、自动化的情绪基模被改造了,成为一个有弹性的、可控的情绪基模,在体验过后,认知改变,增加了角度与观点,甚至有可能从一个负面基模变成一个正面基模,改写生命叙事。认知与叙事还是重要的,但是EFT是从下往上的改变,从下面身体的体验与情绪入手,最后再整合到上面头脑的认知与叙事。而非从上往下,先探索头脑中的叙事与认知,再进入下面躯干的体验与情绪。从EFT的角度来看,由下往上的治疗模式比较快速有效的,而且身体不会说谎,很快就能找到关键的、长久痛苦的核心情绪。这也就是Allan Schore所说的范式转换。

-

2022-09-14

-

2022-09-14

-

2022-09-13

-

2022-09-12

-

2022-09-12

-

2022-09-12

-

访谈情绪聚焦疗法(EFT)创始人:Leslie Greenberg

2022-09-12

您可以直接与 EFT推广合作伙伴 联系了解EFT培训课程的详细信息,如果您已经通过三阶课程学习,希望继续深造,可以参加EFT咨询师认证。